Erzbistum Paderborn

.

#

#

#

#

#

###

##########

####

#####

167. Jahrgang, Stück 5Paderborn, den 22. Mai 2024

Dokumente der deutschen Bischöfe

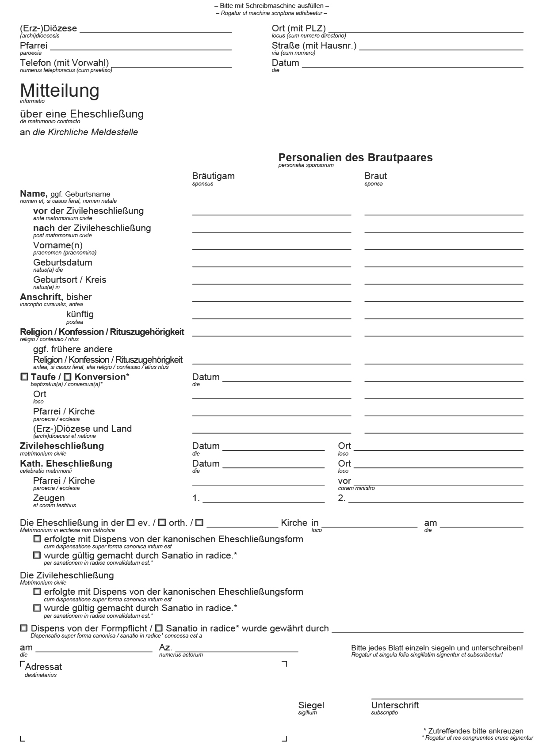

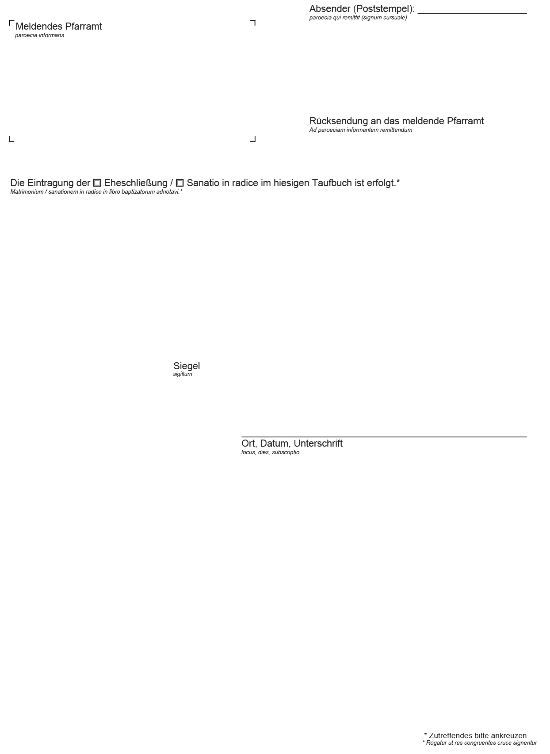

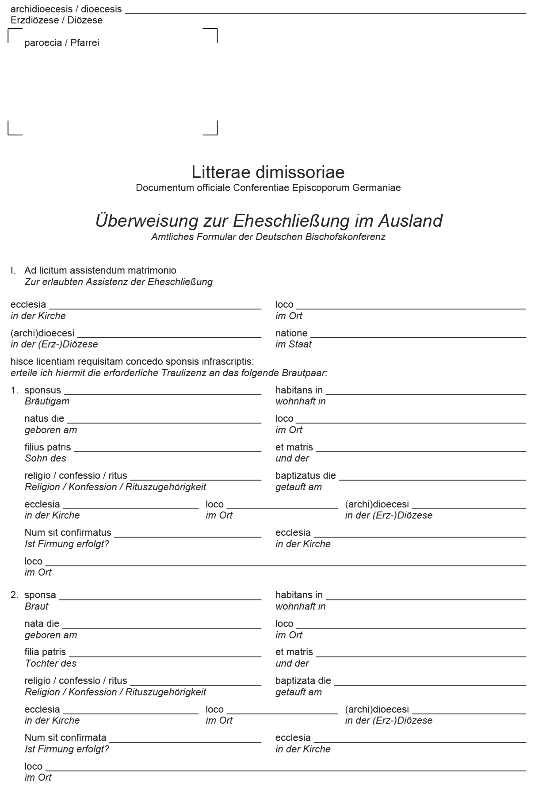

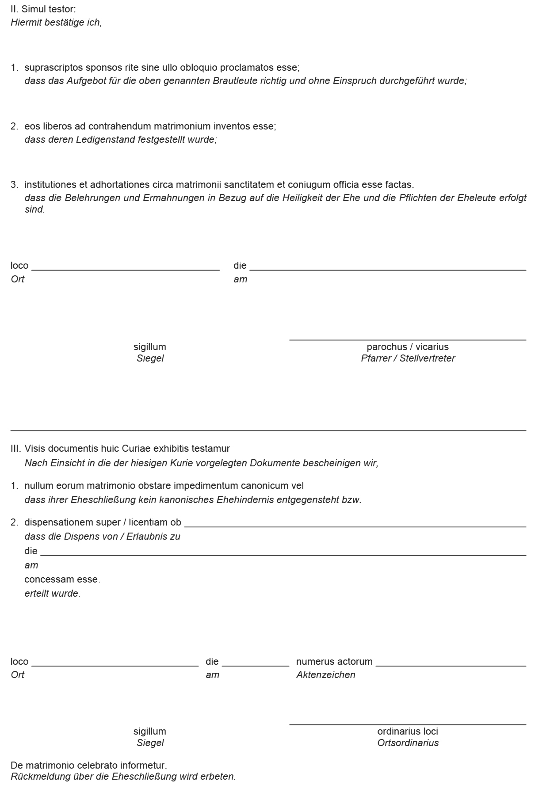

Nr. 63Formulare zur Eheschließung

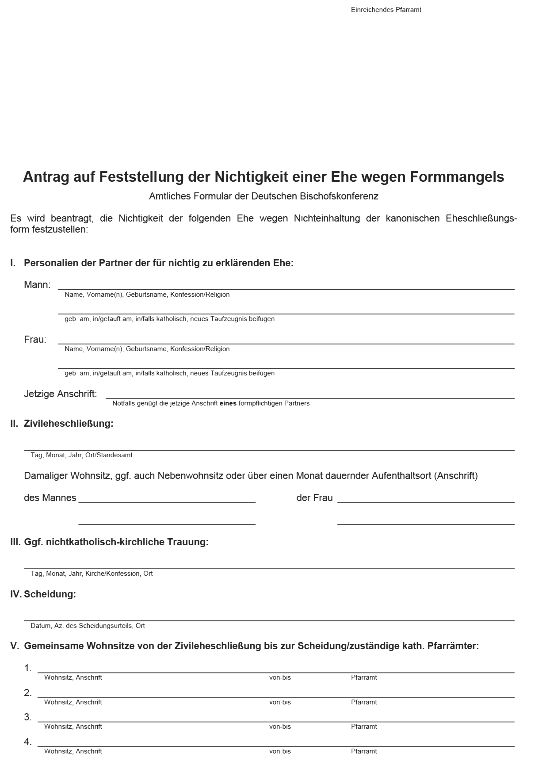

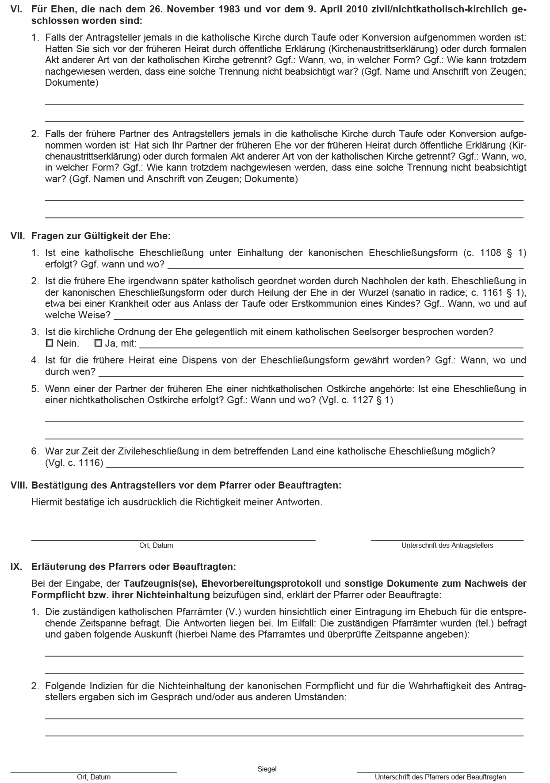

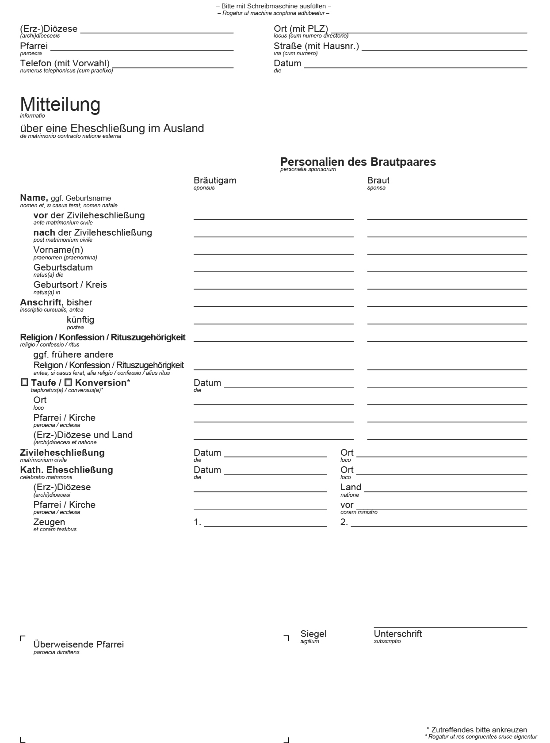

Durch die Deutsche Bischofskonferenz wurden während der Frühjahrs-Vollversammlung vom 19. bis 22. Februar 2024 Änderungen hinsichtlich der Formulare „Mitteilung über eine Eheschließung“, „Litterae dimissoriae / Überweisung zur Eheschließung im Ausland“ sowie „Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe wegen Formmangels“ beschlossen und ein neues Formular „Mitteilung über eine Eheschließung im Ausland“ eingeführt.

Die genannten Formulare werden beiliegend in der aktuellen Fassung veröffentlicht. Diese ist ab sofort zu verwenden.

Dokumente des Diözesanadministrators

Nr. 64Kirchensteuerbeschluss der Erzdiözese Paderborn

für ihren im Lande Hessen gelegenen Teil für das Steuerjahr 2024

für ihren im Lande Hessen gelegenen Teil für das Steuerjahr 2024

Aufgrund der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) in Verbindung mit der Kirchensteuerordnung für die Erzdiözese Paderborn (hessischer Teil) setze ich hiermit folgenden Hundertsatz der Diözesankirchensteuer fest:

In dem im Lande Hessen gelegenen Teil der Erzdiözese Paderborn werden im Steuerjahr 2024 Kirchensteuern als Zuschlag zur Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer in Höhe von 9 v. H. erhoben.

In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommensteuergesetz oder der Pauschalierung der Lohnsteuer nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkommensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung nach Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 (BStBl I S. 773) Gebrauch macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 31. Dezember 2024 weiter erhoben, falls zu dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Der Kirchensteuerbeirat für den im Lande Hessen gelegenen Teil der Erzdiözese Paderborn hat zugestimmt.

Paderborn, den 15. Dezember 2023 | |

Der Diözesanadministrator für das Erzbistum Paderborn | |

L.S. | |

Diözesanadministrator | |

Gz.: 6.4/2723.20/4/1-2023 | |

Genehmigung des Kirchensteuerbeschlusses der Erzdiözese Paderborn für den im Lande Hessen gelegenen Teil für das Steuerjahr 2024

Nach § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) in der Fassung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert durch Gesetz vom Februar 2020 (GVBl. S. 146) genehmige ich nachstehenden, von der Erzdiözese Paderborn am 15. Dezember 2023 gefassten Kirchensteuerbeschluss für das Steuerjahr 2024:

Aufgrund der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) in Verbindung mit der Kirchensteuerordnung für die Erzdiözese Paderborn (hessischer Teil) setze ich hiermit folgenden Hundertsatz der Diözesankirchensteuer fest:

In dem im Lande Hessen gelegenen Teil der Erzdiözese Paderborn werden im Steuerjahr 2024 Kirchensteuern als Zuschlag zur Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer in Höhe von 9 v. H. erhoben.

In den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer nach §§ 37a oder 37b Einkommensteuergesetz oder der Pauschalierung der Lohnsteuer nach §§ 40, 40a Abs. 1, 2a und 3 und 40b Einkommensteuergesetz wird der Hebesatz auf 7 v. H. der Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Pauschalierende von der Vereinfachungsregelung nach Nummer 1 des gleich lautenden Erlasses der obersten Finanzbehörden der Bundesländer vom 8. August 2016 (BStBl I S. 773) Gebrauch macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 31. Dezember 2024 weiter erhoben, falls zu dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebesätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind.

Der Kirchensteuerbeirat für den im Lande Hessen gelegenen Teil der Erzdiözese Paderborn hat zugestimmt.

Wiesbaden, den 4. April 2024 | |

Az.: Z.4 – 870.400.000-00225 – | |

In Vertretung | |

L.S. | |

gez. Dr. Manuel Lösel | |

Nr. 65Verordnung zur Änderung der Kirchensteuerordnung

für die Erzdiözese Paderborn (hessischer Teil) (HKistOÄndVO 2024)

für die Erzdiözese Paderborn (hessischer Teil) (HKistOÄndVO 2024)

Die Kirchensteuerordnung für die Erzdiözese Paderborn (hessischer Teil) vom 23. Dezember 1968 (KA 1969, Nr. 46.), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Dezember 2014 (KA 2015, Nr. 16.), wird wie folgt geändert:

####Artikel 1

§ 2 Abs. 6 wird wie folgt neu gefasst:

„Übersteigt die nach derzeitigem Hebesatz als Zuschlag zur Einkommensteuer tariflich festgesetzte Kirchensteuer 4 % des zu versteuernden Einkommens gemäß § 2 Abs. 5 EStG in Verbindung mit § 51a Abs. 2 EStG in der jeweils geltenden Fassung, so wird der Mehrbetrag auf Antrag erstattet.

Die gemäß § 32d und § 34a Abs. 4 EStG ermittelte rk-Kirchensteuer bleibt außer Ansatz. Der Antrag kann nur schriftlich und erst nach Bestandskraft des Steuerbescheides beim Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn gestellt werden. Die Frist zur Antragstellung endet spätestens mit Ablauf der Festsetzungsfrist. Diese Regelung (Kappung) gilt nicht für das Kirchgeld gem. § 2 Abs. 1 Ziff. 4 und für das besondere Kirchgeld (Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe) gem. § 2 Abs. 1 Ziff. 5 des Hessischen Kirchensteuergesetzes vom 12. Februar 1986 (GVBl. I S. 90) in der jeweils geltenden Fassung.“

#Artikel 2

Diese Regelung tritt mit Wirkung ab dem Veranlagungsjahr 2024 in Kraft.

Paderborn, den 31. Januar 2024 | |

Der Diözesanadministrator für das Erzbistum Paderborn | |

L.S. | |

Diözesanadministrator | |

Gz.: 1.7/2723.20/8/1-2023 | |

Staatliche Genehmigung

Vorstehende Verordnung vom 31. Januar 2024 wurde für den Bereich des Landes Hessen nach § 7 des Gesetzes über die Erhebung von Steuern durch die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften im Lande Hessen (Kirchensteuergesetz) in der Fassung vom 12. Februar 1986, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Februar 2020 (GVBI. S. 146), durch das Hessische Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen am 4. April 2024 genehmigt (Az.: Z.4 – 870.400.000-00226).

(Genehmigung veröffentlicht im Staatsanzeiger für das Land Hessen – StAnz. – 18/2024 S. 446.)

Dokumente des Erzbischofs

Nr. 66Beschluss der Regional-KODA Nordrhein-Westfalen vom 20. März 2024 – Änderung der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO)

#Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 20. März 2024 beschlossen:

- Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn vom 15.12.1971 (Kirchliches Amtsblatt 1971, Stk. 22, Nr. 283ff.), zuletzt geändert am 13.12.2023 (Kirchliches Amtsblatt 2024, Stk. 2, Nr. 23.), wird wie folgt geändert:§ 60p wird wie folgt geändert:

- Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:„(1) Für die Arbeitsverhältnisse der folgenden Rechtsträger gelten die Sonderregelungen in den Absätzen 2 und 3:

- Bischöfliches Hilfswerk Misereor e. V. (Aachen),

- Missio – Internationales Katholisches Missionswerk e. V. (Aachen),

- Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e. V. (Aachen),

- BEGECA gGmbH (Aachen),

- Catholic Media Council – Medienplanung für Entwicklungsländer e. V. (Aachen),

- Bischöfliche Aktion Adveniat e. V. (Essen).“

- Absatz 4 wird aufgehoben.

- Die Änderungen unter Ziffer I) treten mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.

Paderborn, 28.03.2024 | |

Der Erzbischof von Paderborn | |

L.S. | |

Erzbischof | |

Gz.: 5/1318.20/3/27-2023 | |

Nr. 67Ersetzende Entscheidung des Vermittlungsausschusses

der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission vom 22.01.2024 –

„Gesamtregelung zur Befristung“

#der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission vom 22.01.2024 –

„Gesamtregelung zur Befristung“

- Der Vermittlungsausschuss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission (ZAK) hat am 22.01.2024 die folgende ersetzende Entscheidung gemäß §§ 2 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a, 19 Abs. 2 ZAK-Ordnung getroffen. Die Entscheidung des Vermittlungsausschusses tritt an die Stelle eines Beschlusses der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission. Die ersetzende Entscheidung vom 22.01.2024 lautet:„Gesamtregelung zur Befristung

- 1 Die Befristung von Dienstverträgen zwischen derselben/ demselben Beschäftigten und demselben Dienstgeber ist höchstens bis zur Dauer von insgesamt 6 Jahren oder innerhalb dieses Zeitraums bis zur Höchstzahl von 12 Verlängerungen zulässig. 2 Frühere Befristungszeiträume werden auf die Befristungshöchstdauer nach Satz 1 angerechnet, es sei denn, diese liegen bei Begründung des Dienstverhältnisses länger als 12 Jahre zurück. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Vereinbarung auflösend bedingter Dienstverträge. 4 Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Befristung oder auflösende Bedingung sich aus der unmittelbaren Anwendung von arbeitsrechtlichen Regelungen der einzelnen Arbeitsrechtlichen Kommissionen ergibt.

- 1 Die Vereinbarung eines befristeten Dienstvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist grundsätzlich unzulässig. 2 Abweichend von Satz 1 ist die kalendermäßige Befristung eines Dienstvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes i. S. d. § 14 Abs. 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) für den unter Buchstabe a) genannten Fall bis zur Dauer von 12 Monaten, für die unter den Buchstaben b) und c) genannten Fälle bis zur Dauer von 21 Monaten zulässig, wenn

- der/die Beschäftigte erstmals in einem Dienstverhältnis bei dem Dienstgeber erprobt wird;

- eine EinrichtungDer Einrichtungsbegriff wird im Sinne der MAVO verwendet.“1) eine neue Aufgabe übernimmt oder ein neues Projekt durchführt, deren dauerhafte Fortführung oder dessen dauerhafter Fortbestand im Zeitpunkt der Begründung des Dienstverhältnisses ungewiss 74 Kirchliches Amtsblatt 2024 / Stück 5 ist, und die befristete Einstellung der Deckung eines dadurch neu entstehenden Beschäftigungsbedarfs dient;

- der/die Beschäftigte aus Drittmitteln vergütet wird, die nur für begrenzte Zeit zur Verfügung stehen oder deren dauerhafte Verfügbarkeit im Zeitpunkt der Begründung des Dienstverhältnisses ungewiss ist.

3 Bis zur Gesamtdauer nach Satz 2 ist in diesen Fällen auch die höchstens zweimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Dienstvertrages zulässig. 4 Eine Befristung nach Satz 2 ist nicht zulässig, wenn mit demselben Dienstgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Dienstverhältnis bestanden hat. - Abweichend von Nr. 1 und 2 dürfen Dienstverhältnisse nach gesetzlich geregelten Sondertatbeständen i. S. d. § 23 TzBfG, insbesondere nach dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung (ÄArbVG) und dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (WissZeitVG), auch über die genannten Höchstgrenzen hinaus befristet werden.

- In Dienstvereinbarungen kann geregelt werden, bei welchen Tatbeständen bzw. Fallgestaltungen abweichend von Nr. 1 eine über 6 Jahre hinausgehende Befristung von Dienstverhältnissen sowie abweichend von Nr. 2 Buchstaben b) und c) eine über 21 Monate hinausgehende Befristung möglich ist.

- Beschäftigte in einem befristeten Dienstverhältnis werden bei der Besetzung von Arbeitsplätzen bevorzugt berücksichtigt, wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen gegeben sind.

- Wurden Dienstverträge unter Missachtung der Nr. 1-5 oder dort in Bezug genommener Regelungen vereinbart, gelten die Dienstverhältnisse als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

- 1 Die Regelung tritt zum 1. Juni 2024 in Kraft. 2 Sie gilt für alle Dienstverträge, die ab 1. Juni 2024 befristet abgeschlossen werden. 3 Sie ersetzt die ersetzende Entscheidung des Vermittlungsausschusses der Zentral-KODA vom 28. Oktober 2019 ,Sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen‘.

- 1 Die Arbeitsrechtlichen Kommissionen können bis 6 Monate nach Inkraftsetzung dieser Regelung entscheiden, ob sie anstelle der Regelung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission die bislang in eigener Zuständigkeit beschlossenen Regelungen beibehalten oder unverändert wieder in Kraft setzen. 2 Betreffen diese nur einen Teil der hier geregelten Rechtsfragen, gelten ergänzend die hier getroffenen Regelungen.

- Die vorstehende ersetzende Entscheidung setze ich hiermit für das Erzbistum Paderborn in Kraft.

Paderborn, 10.04.2024 | |

Der Erzbischof von Paderborn | |

L.S. | |

Erzbischof | |

Gz.: EB/1318.20/14/3-2024 | |

Nr. 68Änderung der Mitarbeitervertretungsordnung

#- Die Mitarbeitervertretungsordnung – MAVO – für den Bereich der Erzdiözese Paderborn vom 12.01.2018 (Kirchliches Amtsblatt 2018, Stk. 1, Nr. 11., S. 11ff.), zuletzt geändert am 04.03.2022 (Kirchliches Amtsblatt 2022, Stk. 3, Nr. 54.), wird wie folgt geändert:

- In § 14 Absatz 4 werden nach Satz 3 folgende Sätze 4 und 5 eingefügt:„Die Teilnahme einzelner oder aller Mitglieder an der Sitzung kann auch mittels neuer Informations- und Kommunikationstechnologien erfolgen, wenn nicht mindestens ein Viertel der Mitglieder binnen einer von dem oder der Vorsitzenden zu bestimmenden Frist diesem oder dieser gegenüber widerspricht und wenn sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. Im Hinblick auf die Beschlussfähigkeit gelten die an der virtuellen Sitzung teilnehmenden Mitglieder als anwesend im Sinne des Absatzes 5 Satz 1.“

- In § 36 Absatz 1 wird in Nr. 13 nach dem Wort „ist“ der Punkt durch ein Komma ersetzt und eine Nummer 14 mit folgendem Inhalt eingefügt:„14. Vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der einrichtungsüblichen Arbeitszeit, insbesondere die Einführung von Kurzarbeit nach dem SGB III.“

- In § 38 Absatz 1 wird in Nr. 15 nach dem Wort „Satz 4“ der Punkt durch ein Komma ersetzt und eine Nummer 16 mit folgendem Inhalt eingefügt:„16. Vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der einrichtungsüblichen Arbeitszeit, insbesondere die Einführung von Kurzarbeit nach dem SGB III.“

- Die vorstehenden Änderungen treten am 1. April 2024 in Kraft und am 31. März 2026 außer Kraft.

Paderborn, 10.04.2024 | |

Der Erzbischof von Paderborn | |

L.S. | |

Erzbischof | |

Gz.: 5/1318.20/3/33-2017 | |

Nr. 69Dekret zur Neubildung des Diakonenrates im Erzbistum Paderborn

#Da der Diakonenrat gemäß § 4 der Satzung des Diakonenrates im Erzbistum Paderborn vom 7. September 2022 mit Eintritt der Vakanz des Erzbischöflichen Stuhles zu Paderborn erloschen und neu zu bilden ist, wird hierzu bestimmt:

###§ 1 Anordnung der Neuwahl

Das Verfahren zur Neuwahl des Diakonenrates ist einzuleiten und die Wahl gemäß § 6 der Satzung bei der Jahrestagung der Ständigen Diakone am 31. August 2024 durchzuführen.

#§ 2 Arbeitsweise bis zur Konstituierung des neu gebildeten Diakonenrates

Übergangsweise, bis zur Konstituierung des neu zu bildenden Diakonenrates, bestimme ich hierdurch, dass der Diakonenrat mit den Mitgliedern, die diesem am 30. September 2022 angehörten, wieder eingesetzt wird. Die Mitbrüder, die dem Diakonenrat am 30. September 2022 als gewähltes Mitglied angehörten, erhalten ein entsprechendes Berufungsschreiben.

#§ 3 Inkrafttreten und Veröffentlichung

Dieses Dekret tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und ist im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen.

Paderborn, 9. April 2024 | |

Der Erzbischof von Paderborn | |

L.S. | |

Erzbischof | |

Gz.: 1.72/5112.10/24/1-2024 | |

Nr. 70Ordnung über die Führung von Personalakten und Verarbeitung von Personalaktendaten von Laien im Dienst des Erzbistums Paderborn (Personalaktenordnung Laien)

#Präambel

Grundlagen für die Führung von Personalakten und Personalaktendaten von Mitarbeitern

###Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die grundsätzliche Verwendung geschlechtsdifferenzierender Formulierungen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen (soweit nicht von der Sache her ausgeschlossen) gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

* mit Ausnahme der Kleriker und Kandidaten auf das Weiheamt sind im Erzbistum Paderborn § 12 KAVO, § 3 Abs. 5 TVÖD und § 3 Abs. 6 TV-L sowie die einschlägigen Bestimmungen des Beamtenrechts. § 1 Geltungsbereich

(

1

)

Diese Ordnung regelt die Führung von Personalakten und die Verarbeitung von Personalaktendaten von Mitarbeitern des Erzbistums Paderborn mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten Personen. Von dem Geltungsbereich dieser Ordnung sind auch Auszubildende und Praktikanten im Dienst des Erzbistums Paderborn umfasst.

(

2

)

Absatz 1 gilt entsprechend für den Fall der Personalaktenverwaltung durch das Erzbischöfliche Generalvikariat für andere kirchliche Rechtsträger.

(

3

)

Für die Personalaktenführung von Klerikern, Kandidaten auf das Weiheamt sowie Kirchenbeamten gilt die Ordnung über die Führung von Personalakten und Verarbeitung von Personalaktendaten von Klerikern und Kirchenbeamten für die Erzdiözese Paderborn vom 6. Dezember 2021 (Kirchliches Amtsblatt 2021, Stück 12, Nr. 153.).

(

4

)

Diese Ordnung gilt nicht für Akten, die durch oder für die Interventionsbeauftragten geführt werden. Solche sind keine Personalakten.

#§ 2 Verhältnis zum KDG und zur KAO

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten finden das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz für die Erzdiözese Paderborn (KDG) und das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz für die Verarbeitung personenbezogener Daten in den katholischen Schulen in freier Trägerschaft im Erzbistum Paderborn (KDG-Schulen) sowie die zu ihrer Durchführung ergangenen Vorschriften, insbesondere die Durchführungsverordnung zum Gesetz über den kirchlichen Datenschutz für die Erzdiözese Paderborn (KDG-DVO), sowie die Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO) in ihren jeweils geltenden Fassungen Anwendung, soweit sich aus dieser Ordnung nichts Abweichendes ergibt.

#§ 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Ordnung bezeichnet der Ausdruck:

- „Laien“: Personen, die keine Kleriker sind und denen somit kein geistliches Amt zukommt;

- „Mitarbeiter an Schulen“: in einem Dienstverhältnis stehende Personen mit Tätigkeit an einer Schule; umfasst sind ebenfalls eine Berufsausbildung absolvierende Personen mit Ausnahme von Referendaren und solche, die eingestellt werden, um berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten oder berufliche Erfahrungen zu erwerben, ohne dass es sich um eine Berufsausbildung handelt (Praktikanten mit Ausnahme von Praktikanten im Rahmen der Lehrerausbildung nach dem Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen Schulen – LABG NRW);

- „Kleriker“: Diözesanbischöfe, Weihbischöfe, Diözesanpriester und Diözesandiakone, Priester und Diakone einer Ordensgemeinschaft im Sinne von lit. d), die aufgrund eines Gestellungsvertrags im Dienst der Erzdiözese tätig sind;

- „Ordensgemeinschaft“: Institute des geweihten Lebens und Gesellschaften des apostolischen Lebens sowie vergleichbare Gemeinschaften;

- „Kirchenbeamte“: in einem kirchlichen Beamtenverhältnis stehende Personen, soweit die personalaktenrechtlichen Bestimmungen des Landes- oder Bundesbeamtenrechts keine Anwendung finden;

- „Verarbeitung“: jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung, vgl. § 4 Nr. 3 KDG;

- „Dienstverhältnis“: die rechtliche Grundlage der Tätigkeit;

- „Dienstgeber“: Vertragspartner des Mitarbeiters im Dienstverhältnis;

- „BEM-Beauftragte“: Mitarbeiter des für das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) zuständigen Teams sowie von ihnen beauftragte Personen;

- „Interventionsbeauftragte“: Mitarbeiter des Teams Intervention des Erzbischöflichen Generalvikariates in Paderborn sowie von ihnen beauftragte Personen.

§ 4 Verpflichtung zur Führung einer Personalakte

(

1

)

Für jeden Mitarbeiter ist eine Personalakte zu führen.

(

2

)

Personalaktenführende Stelle ist das Erzbischöfliche Generalvikariat, Domplatz 3, 33098 Paderborn. Verantwortliche Person für die Personalaktenführung von Mitarbeitern an Schulen ist die Leitung des Bereichs Schule und Hochschule, für Mitarbeiter des Bereichs Pastorales Personal die Leitung dieses Bereichs. Für die Personalaktenführung der übrigen von dieser Ordnung umfassten Mitarbeiter ist verantwortliche Person die Leitung des Bereichs Personal und Verwaltung. Die für die Personalaktenführung verantwortliche Person kann die Personalaktenführung ganz oder teilweise delegieren.

(

3

)

Verantwortlicher im Sinne des § 4 Nr. 9 KDG und des § 2 kirchliche Datenschutzgerichtsordnung (KDSGO) ist der Generalvikar.

(

4

)

Zugang zu Personalakten dürfen nur Mitarbeiter haben, die mit der Bearbeitung von Personalangelegenheiten beauftragt sind, und nur soweit dies zu Zwecken der Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft erforderlich ist.

#§ 5 Grundsätze der Personalaktenführung

(

1

)

Personalakten sind nach den allgemeinen Standards und Regeln der Schriftenverwaltung zu führen.

(

2

)

Personalakten sind vertraulich zu behandeln und durch technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugter Einsicht zu schützen.

(

3

)

Der Dienstgeber darf personenbezogene Daten über Mitarbeiter nur verarbeiten, soweit dies für die Begründung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des Dienstverhältnisses oder zur Durchführung organisatorischer, personeller oder sozialer Maßnahmen, insbesondere zum Zwecke der Personalplanung und des Personaleinsatzes, erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift, einschließlich dieser Ordnung, die Verarbeitung erlaubt oder die Einwilligung des Mitarbeiters vorliegt.

(

4

)

Die Personalakte kann in Teilen oder vollständig automatisiert geführt werden.

(

5

)

Personalakten unterliegen dem Datenschutz nach Maßgabe der einschlägigen kirchen- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Diese sind mit besonderer Sorgfalt zu führen und zu verwahren. Alle Personen, die Zugang zu Personalakten haben, unterliegen einer besonderen Verschwiegenheitspflicht und haben auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses über personenbezogene Daten Verschwiegenheit zu wahren.

#§ 6 Digitale Datenverarbeitung

(

1

)

Die Übermittlung und Weitergabe von automatisiert oder digital verarbeiteten Personalaktendaten zum Zwecke der Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft sind nach Maßgabe dieser Ordnung oder der einschlägigen Bestimmung des kirchlichen Datenschutzgesetzes zulässig.

(

2

)

Von den Unterlagen über medizinische oder psychologische Untersuchungen oder Tests dürfen im Rahmen der Personalverwaltung nur die Ergebnisse automatisiert oder digital verarbeitet werden, soweit sie die Eignung betreffen und ihre Verwendung dem Schutz des Mitarbeiters dient.

(

3

)

Bei erstmaliger Speicherung ist dem Mitarbeiter die Art der zu seiner Person nach Absatz 1 gespeicherten Daten mitzuteilen.

(

4

)

Auch im Falle vollständig digitaler Führung der Personalakten sind unterzeichnete

- Arbeitsverträge und Änderungsverträge,

- Aufhebungsverträge,

- Kündigungsschreiben sowie

- sonstige Unterlagen aus dem Dienstverhältnis, für die ein gesetzliches Schriftformerfordernis besteht,

zusätzlich in Schriftform vorzuhalten.

#§ 7 Inhalt der Personalakte

(

1

)

Die Personalakte soll ein möglichst vollständiges, wahrheitsgemäßes und sorgfältiges Bild über die persönlichen und dienstlichen Verhältnisse des Mitarbeiters geben und vor allem ein lückenloses Bild der Entstehung und Entwicklung des Dienstverhältnisses vermitteln. In die Personalakte sind alle Vorgänge über vertragliche Rechten und Pflichten des Mitarbeiters sowie seine dienstlichen und persönlichen Verhältnisse, soweit sie seine dienstliche Verwendung betreffen, aufzunehmen.

(

2

)

Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die den Mitarbeiter betreffen, soweit sie mit seinem Dienstverhältnis in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang stehen (Personalaktendaten).

#§ 8 Teilakten

(

1

)

Die Personalakte ist nach sachlichen Gesichtspunkten neben der Grundakte in Teilakten zu gliedern. Es werden Teilakten geführt über

- die Vergütung,

- die Versorgung und

- die Beihilfe.

(

2

)

Für die Führung der Teilakten zuständig ist die mit dem entsprechenden Aufgabenbereich betraute Abteilung. Die Führung der Teilakten kann daher teilweise auf unterschiedliche Stellen fallen. Diese dürfen nur solche Unterlagen enthalten, die für die jeweilige Abteilung zur ordnungsgemäßen Erledigung ihrer Aufgaben notwendig sind. Die für die Führung der Teilakten verantwortliche Person ist die Bereichsleitung des mit dem jeweiligen Aufgabenbereich betrauten Bereichs.

(

3

)

Beihilfeakten sind von der übrigen Personalakte getrennt aufzubewahren. Zugang zu ihr sollen nur die für die Beihilfe zuständigen Mitarbeiter haben.

(

4

)

Personenbezogene Daten dürfen ohne Einwilligung für Beihilfezwecke verarbeitet werden, soweit die Daten für diese Zwecke erforderlich sind. Personenbezogene Daten aus der Beihilfeakte dürfen ohne Einwilligung genutzt werden, soweit sie für die Festsetzung und Berechnung der Besoldung oder Versorgung erforderlich sind. Dies gilt auch für die Daten aus der Besoldungsakte und der Versorgungsakte, soweit sie für die Festsetzung und Berechnung der Beihilfe erforderlich sind.

(

5

)

Die Beihilfebearbeitung sowie die Führung der Beihilfeakte können mit Zustimmung der personalaktenführenden Stelle auf eine andere externe Stelle übertragen werden. Dieser Stelle dürfen personenbezogene Daten, einschließlich Gesundheitsangaben, übermittelt werden, soweit deren Kenntnis für die Beihilfebearbeitung erforderlich ist. Die Absätze 3 und 4 sind für diese Stelle anzuwenden.

(

6

)

Die Versorgungsberechnung und -festsetzung sowie die Führung der Versorgungsakten können mit Zustimmung der personalaktenführenden Stelle auf eine andere externe Stelle übertragen werden. Diese erhält Einsicht in die Personalakte, soweit es für die ordnungsgemäße Erledigung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Die Absätze 3 und 4 sind für diese Stelle anzuwenden.

#§ 9 Betriebliches Eingliederungsmanagement

(

1

)

Im Rahmen der Verfahren des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) werden folgende Unterlagen in die Personalakte aufgenommen und dieser Ordnung entsprechend abgelegt:

- Anschreiben mit BEM-Angebot an den Mitarbeiter (mit Anlagen),

- Rückmeldung,

- Datenschutzvereinbarung zwischen dem Mitarbeiter und dem BEM-Beauftragten,

- Dokumentation über Beendigung des BEM (inklusive Feststellung relevanter Maßnahmen).

(

2

)

Im Übrigen führen die für das BEM Beauftragten für die einzelnen BEM-Verfahren gesonderte Akten, die nicht Teil der Personalakte sind. Die Führung dieser Akten bleibt von dieser Ordnung unberührt.

#§ 10 Personenbezogene Daten

Zur Durchführung des Dienstverhältnisses und währenddessen anfallender Aufgaben werden personenbezogene Daten des Mitarbeiters verarbeitet. Diese sind insbesondere:

- Name, Vornamen, Geburtsname sowie Anschrift und Kontodaten,

- Geschlecht, Anrede und Titel,

- Geburtsdatum und -ort,

- Konfession,

- Nationalität,

- Familienstand,

- ggf. Angaben zur Trauung und zum Ehegatten,

- Datum des Namenstages,

- ggf. Angaben zu Kindern (Name, Geburtsdatum, Konfession),

- dienstliche sowie private E-Mail-Adresse,

- sozialversicherungsrechtliche Angaben und Steuermerkmale,

- Ein-/Austrittsdatum,

- Nebentätigkeiten/Beschäftigungen,

- Angaben zur Ausbildung/Qualifikation sowie

- ggf. Arbeitserlaubnis.

§ 11 Anhörung

(

1

)

Der Mitarbeiter ist zu Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für ihn ungünstig sind oder ihm nachteilig werden können, vor deren Aufnahme in die Personalakte anzuhören, soweit die Anhörung nicht nach anderen Rechtsvorschriften erfolgt. Die Anhörung soll schriftlich erfolgen; die Stellungnahme des Mitarbeiters ist zur Personalakte zu nehmen. Sofern der Mitarbeiter auf die Abgabe einer Stellungnahme verzichtet, ist dieses in der Personalakte zu vermerken.

(

2

)

Dienstliche Beurteilungen sind dem Mitarbeiter vor Aufnahme in die Personalakte zur Kenntnis zu bringen. Dies ist aktenkundig zu machen, wobei eine Stellungnahme des Mitarbeiters zur Beurteilung ebenfalls zu den Akten zu nehmen ist.

#§ 12 Recht auf Akteneinsicht

(

1

)

Jeder Mitarbeiter hat, auch nach Beendigung seines Dienstverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in die vollständige Personalakte.

(

2

)

Einem Bevollmächtigten des Mitarbeiters ist Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene und deren Bevollmächtigte, wenn ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht wird.

(

3

)

Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo die Einsicht gewährt wird. Die Einsicht in die Personalakte darf zum Ausschluss von Manipulation nur unter Aufsicht erfolgen. Soweit dienstliche Gründe dem nicht entgegenstehen, können Auszüge, Abschriften, Ab- oder Ausdrucke gefertigt werden.

(

4

)

Auskünfte an nicht betroffene Personen dürfen nur mit Einwilligung des Mitarbeiters erteilt werden. Inhalt und Empfänger der Auskunft sind dem Mitarbeiter schriftlich oder elektronisch mitzuteilen.

(5) Darüber hinaus erhalten die Interventionsbeauftragten Einsicht in die Personalakte eines Mitarbeiters. Die Akteneinsicht ist bei der personalaktenführenden Stelle zu beantragen und bedarf der vorherigen Zustimmung des Generalvikars.

#§ 13 Einsicht Dritter in die Personalakten

(

1

)

Mit Einwilligung des Mitarbeiters ist es zulässig, die Personalakte oder einen Ausdruck dieser oder Auszüge hieraus den Personalverantwortlichen anderer öffentlicher Stellen und Behörden vorzulegen, soweit von diesen ein berechtigtes rechtliches Interesse an der Einsichtnahme glaubhaft gemacht wird. Ein solches berechtigtes Interesse kann in der Bewerbung des Mitarbeiters bei staatlichen Stellen bestehen. Gleiches gilt für die personalaktenführenden Stellen anderer Diözesen.

(

2

)

Auskünfte an Dritte bedürfen keiner Einwilligung des Mitarbeiters, soweit eine gesetzliche Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht. Inhalt und auskunftsempfangende Stelle werden dem Mitarbeiter mitgeteilt.

#§ 14 Entfernung von Personalaktendaten

Der Mitarbeiter hat das Recht, von der personalaktenführenden Stelle zu verlangen, Unterlagen über Tatsachen, Er- und Abmahnungen und Bewertungen unverzüglich aus der Personalakte zu entfernen und zu vernichten, wenn diese erwiesen unbegründet oder falsch sind. Die personalaktenführende Stelle hat die Pflicht, dies unverzüglich umzusetzen.

#§ 15 Aufbewahrungsfristen

(

1

)

Personalakten sind nach ihrem Abschluss von der personalaktenführenden Stelle fünf Jahre aufzubewahren.

(

2

)

Personalakten sind abgeschlossen,

- wenn der Mitarbeiter ohne Versorgungsansprüche aus dem kirchlichen Dienst ausgeschieden ist, mit Ablauf des Jahres des Erreichens der Regelaltersgrenze, im Falle der Weiterbeschäftigung über die Regelaltersgrenze hinaus mit Ablauf des Jahres, in dem das Dienstverhältnis geendet hat,

- wenn der Mitarbeiter ohne versorgungsberechtigte Hinterbliebene verstorben ist, mit Ablauf des Todesjahres, oder

- wenn nach dem Tod des Mitarbeiters versorgungsberechtigte Hinterbliebene vorhanden sind, mit Ablauf des Jahres, in dem die letzte Versorgungsverpflichtung entfallen ist.

(

3

)

Unterlagen über Beihilfen, Heilfürsorgen, Heilverfahren, Unterstützungen, Erholungsurlaub, Erkrankungen, Umzugs- und Reisekosten sind sechs Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Bearbeitung des einzelnen Vorgangs abgeschlossen wurde, aufzubewahren. Unterlagen, aus denen die Art einer Erkrankung ersichtlich ist, sind unverzüglich zurückzugeben, wenn sie für den Zweck, zu dem sie vorgelegt worden sind, nicht mehr benötigt werden; dies gilt nicht für Unterlagen über Beihilfen, soweit sie in einem elektronischen Verfahren gespeichert werden.

(

4

)

Versorgungsakten sind für die Dauer von zehn Jahren nach Ablauf des Jahres, in dem die letzte Versorgungszahlung geleistet worden ist, aufzubewahren. Besteht die Möglichkeit eines Wiederauflebens des Anspruchs, sind die Akten 30 Jahre aufzubewahren.

(

5

)

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen sind die Personalakten dem Archiv der Erzdiözese nach den jeweils geltenden kirchlichen Bestimmungen anzubieten. Die nicht übernommenen Personalakten sind zu löschen.

(

6

)

Aufbewahrungsfristen gemäß sozialversicherungs-, steuer- und handelsrechtlicher Bestimmungen bleiben unberührt.

#§ 16 Ausführungsbestimmungen

Der Erzbischöfliche Generalvikar kann zu dieser Ordnung Ausführungsbestimmungen erlassen, die unter anderem die Gliederung der Personalakte regeln.

#§ 17 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 01.04.2024 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Verwaltungsverordnung „Führung, Aufbewahrung und Herausgabe von Personalakten im Erzbischöflichen Generalvikariat“ vom 04.06.2011 (AZ.: 5/A 12-10.01.2/71) außer Kraft.

Paderborn, den 26.03.2024 | |

Der Erzbischof von Paderborn | |

L.S. | |

Erzbischof | |

Gz.: 5/1524.20.20/10/9-2024 | |

Nr. 71Ordnung für die Kirchliche Bevollmächtigung

zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichts

(Missio canonica / Kirchliche Unterrichtserlaubnis)

im Erzbistum Paderborn

#zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichts

(Missio canonica / Kirchliche Unterrichtserlaubnis)

im Erzbistum Paderborn

Präambel

Die Kirchliche Bevollmächtigung als Kirchlicher Auftrag und Bestärkung für Religionslehrkräfte Die Kirchliche Bevollmächtigung ist Kirchliche Sendung, Auftrag und Rückhalt für die Religionslehrkräfte zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichts im Rahmen des schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrags. In dieser Sendung der Religionslehrkräfte wird die grundgesetzliche Konstruktion gemäß Artikel 7 Absatz 3 GG des katholischen Religionsunterrichts als sogenannte „res mixta“ konkret, und sie ist Teil der gemeinsam wahrgenommenen Verantwortung von Staat und katholischer Kirche für das Fach. Im Rahmen dieser gemeinsamen Verantwortung setzen die Bundesländer nur solche Lehrkräfte im katholischen Religionsunterricht ein, die – wie die Lehrkräfte aller Fächer – für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten und vom Ortsbischof zur Erteilung des Religionsunterrichts im Namen der Kirche bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist auch kirchenrechtlich geregelt.

Vgl. can. 804 § 2 CIC: „Der Ortsordinarius hat darum bemüht zu sein, dass sich diejenigen, die zu Religionslehrern in den Schulen, auch den nichtkatholischen, bestellt werden sollen, durch Rechtgläubigkeit, durch das Zeugnis christlichen Lebens und durch pädagogisches Geschick auszeichnen.“ Can. 805 CIC: „Der Ortsordinarius hat für seine Diözese das Recht, die Religionslehrer zu ernennen bzw. zu approbieren und sie, wenn es aus religiösen oder sittlichen Gründen erforderlich ist, abzuberufen bzw. ihre Abberufung zu fordern.“

1Der katholische Religionsunterricht hat aus kirchlicher Perspektive drei wesentliche Aufgaben:

- „Vermittlung von strukturiertem und lebensbedeutsamem Grundwissen über den Glauben der Kirche“Die deutschen Bischöfe, Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, Bonn 2005, 18.2 – Die Wissensvermittlung setzt dieses im Studium der Theologie vermittelte Grundwissen bei den Religionslehrkräften voraus sowie die Kompetenz, dieses Wissen mit Bezug zur Lebensrealität der Menschen heute zu reflektieren.

- „Reflexive Erschließung von Formen gelebten Glaubens“Die deutschen Bischöfe, Die Zukunft des konfessionellen Religionsunterrichtes, Bonn 2016, 31.3 – Die reflexive Erschließung erfordert persönliches Vertrautsein mit Formen gelebten Glaubens bei den Religionslehrkräften.

- „Förderung religiöser Dialog- und Urteilsfähigkeit“Die deutschen Bischöfe, Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, Bonn 2005, 30.4 – Voraussetzung ist eine religiös verortete und dialogfähige Persönlichkeit, die als Religionslehrkraft das Wechselspiel von Fragen, Zweifel und Vertrauen als Lernweg des Glaubens wahrnimmt und auch vermittelt.

Daher setzt die Berufstätigkeit als Religionslehrkraft neben der theologischen und pädagogischen Befähigung, die durch das Theologie- und Pädagogikstudium sowie durch den anschließenden Vorbereitungsdienst erworben werden, die volle Eingliederung in die katholische Kirche durch die Initiationssakramente Taufe, Firmung und Eucharistie

Vgl. can. 842 § 2 CIC.

5 und die Bereitschaft voraus, „in der Kirche die Kommunikationsbasis für [ihr bzw.] sein Glaubensleben zu suchen“.Synodenbeschluss, Der Religionsunterricht in der Schule (1974), 2.8.4.

6 Im Sinne der Zielsetzung des katholischen Religionsunterrichts, Schülerinnen und Schüler zu verantwortlichem Denken und Handeln im Hinblick auf Glauben und Religion zu befähigen, gehört zur Profession von Religionslehrkräften auch die Bereitschaft, den Religionsunterricht in Übereinstimmung mit der Lehre der katholischen Kirche zu erteilen. Grundlagen dazu sind das Glaubensbekenntnis der katholischen Kirche, die apostolische Überlieferung

Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung „Dei verbum“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (1965), Nr. 8.

7 und das Prinzip der „Hierarchie der Wahrheiten“Vgl. die deutschen Bischöfe, Die Zukunft des konfessionellen Religionsunterrichts, hg. vom Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2016, 29 (mit Bezug zum Dekret über den Ökumenismus „Unitatis redintegratio“ des Zweiten Vatikanischen Konzils [1964], Nr. 11).

8. Damit besteht eine hohe Bindung an die Gemeinschaft der katholischen Kirche. Doch „die Bindung an die Kirche kann nicht die Verpflichtung auf ein verklärtes, theologisch überhöhtes Idealbild der Kirche beinhalten. Die Spannung zwischen Anspruch und Realität, zwischen der Botschaft Jesu Christi und der tatsächlichen Erscheinungsweise seiner Kirche, zwischen Ursprung und Gegenwart darf nicht verharmlost und schon gar nicht ausgeklammert werden. Liebe und kritische Distanz zur Kirche müssen einander nicht ausschließen.“

Synodenbeschluss, Der Religionsunterricht in der Schule (1974), 2.8.5.

9 Aus diesem Grund sollen sich Religionslehrkräfte im Sinne einer kritischen Loyalität zu kontrovers diskutierten kirchlichen Themen auch im Unterricht theologisch begründet positionieren und so zu einer lebendigen Kirche beitragen, die um die Nachfolge Jesu Christi in der Welt von heute ringt und unter dem Beistand des Heiligen Geistes fortschreitet.Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung „Dei verbum“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (1965), Nr. 8.

10 Rechtgläubigkeit im Sinne von can. 804 § 2 CIC schließt theologisch begründete Kritik und Zweifel nicht aus. Gleichzeitig bedarf es innerhalb der weltanschaulich pluralen Gesellschaft einer glaubwürdigen Positionierung der eigenen Religiosität in dem Bewusstsein, dass es sich hierbei immer um eine lebenslange Aufgabe handelt. Katholische Religionslehrkräfte sind als katholische Lehrkräfte gerade auch dann erkennbar, wenn sie konfessionsbewusst und differenzsensibel katholischen Religionsunterricht kooperativ in ökumenischem Geist erteilen.Die deutschen Bischöfe, Die Zukunft des konfessionellen Religionsunterrichts, hg. vom Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2016, 33. Evangelischer und katholischer Religionsunterricht sind unabhängig von der Organisationsform im ökumenischen Geist zu erteilen, so Deutsche Bischofskonferenz und Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Zur Kooperation von Evangelischem und Katholischem Religionsunterricht, Bonn – Hannover 1998.

11Da der Religionsunterricht ein ordentliches Unterrichtsfach ist, gelten für ihn wie für jedes andere Fach die Grundregeln schulischen Lernens:

- Ziel des Unterrichts ist die Ermöglichung eines selbstständigen Urteils der Schülerinnen und Schüler, weshalb jede Form der Indoktrinierung zu vermeiden ist. Dieses Ziel verfolgt auch der katholische Religionsunterricht, indem er Schülerinnen und Schüler „zu verantwortlichem Denken und Verhalten im Hinblick auf Glaube und Religion“ befähigen will.Synodenbeschluss, Der Religionsunterricht in der Schule (1974), 2.5.1.12

- Diesem Ziel dient das Kontroversitätsgebot für den schulischen Unterricht; nach diesem Prinzip muss das,was in Wissenschaft und Gesellschaft kontrovers ist, auch im Unterricht kontrovers behandelt werden. Auch in der Theologie und im Leben der Kirche gibt es eine legitime Pluralität von Überzeugungen, die im Religionsunterricht zur Sprache kommen sollen. Denn wenn unterschiedliche Standpunkte und deren theologische Begründungen unerörtert blieben, widerspräche dies seiner oben genannten Zielsetzung und der intendierten Förderung der Urteilsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler.

- Mit dieser Zielsetzung entspricht der Religionsunterricht zugleich der dritten Grundregel, dem schulischen Gebot der Subjekt- bzw. Schülerorientierung, die auch theologisch begründet ist; denn es ist Aufgabe der katholischen Kirche, „in einer jeder Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort zu geben“.Pastoralkonstitution, Die Kirche in der Welt von heute, „Gaudium et spes“ des Zweiten Vatikanischen Konzils (1965), Nr. 4.13

Die Beachtung dieser Grundsätze schulischer Bildung und der Bekenntnischarakter des Religionsunterrichts widersprechen sich nicht; denn der Bekenntnischarakter des Faches nach Artikel 7 Absatz 3 GG setzt voraus, dass die Religionslehrkräfte das Fach „nicht nur in der Beobachterperspektive über den Glauben“ erteilen, sondern dies „auch in der Teilnehmerperspektive vom Glauben“ tun.

Die deutschen Bischöfe, Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, Bonn 2005, 34.

14 Das schließt die Teilnahme am Leben der Kirche und an ihrem Ringen um die Frage ein, was Nachfolge Christi heute bedeutet. Mit der Kirchlichen Beauftragung ist die Erwartung verbunden, dass Religionslehrkräfte ein „Zeugnis christlichen Lebens“ (can. 804 § 2 CIC) geben. Wie wichtig diese Zeugenschaft ist, hat schon Papst Paul VI. festgestellt: „Der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind.“

Papst Paul VI., Apostolisches Schreiben „Evangelii nuntiandi“ (1975), in: Texte zu Katechese und Religionsunterricht, Arbeitshilfen 66, hg. vom Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1998, 7-77, 34.

15 Religionslehrkräfte sollen ihren persönlichen Glauben und ihre Glaubenserfahrungen didaktisch und methodisch reflektiert in das Unterrichtsgeschehen einbringen. Für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern, Kolleginnen und Kollegen sind sie auch außerhalb des Unterrichts Ansprechpartnerinnen und -partner in oft sehr persönlichen Glaubens- und Lebensfragen. Nicht selten sehen sie sich auch durch Kritik an Glaube und Kirche zu einer persönlichen Stellungnahme herausgefordert. Ihr Zeugnis zeigt sich aber auch im täglichen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, den Kolleginnen und Kollegen, den Eltern, der Schulleitung und nicht zuletzt in der Mitverantwortung für die Gestaltung des Schullebens. Zu einem solchen Zeugnis christlichen Lebens sind alle Religionslehrkräfte aufgefordert, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Alter, ihrer Behinderung, ihrer persönlichen Lebenssituation, ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Mit dem Zeugnis christlichen Lebens unvereinbar sind „Handlungen, die öffentlich wahrnehmbar sind und sich gegen die Kirche oder deren Werteordnung richten“.Vgl. Art. 7 Abs. 3 Satz 3 der Grundordnung für den Kirchlichen Dienst (KA für die Erzdiözese Paderborn 2022, Nr. 167): „Hierzu zählen insbesondere – das öffentliche Eintreten gegen tragende Grundsätze der katholischen Kirche (z. B. die Propagierung der Abtreibung oder von Fremdenhass), – die Herabwürdigung von katholischen Glaubensinhalten, Riten oder Gebräuchen, – die Propagierung von religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen, die im Widerspruch zu katholischen Glaubensinhalten stehen, während der Arbeitszeit oder im dienstlichem Zusammenhang, auch die Werbung für andere Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften.“

16Der Beruf der Religionslehrkraft ist anspruchsvoll und herausfordernd. Die Kirchliche Bevollmächtigung zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichts durch den Erzbischof von Paderborn stellt hierzu eine Ermutigung und vor allem eine Vertrauenserklärung dar, die mit der Zusage verbunden ist, die Religionslehrkräfte umfänglich zu begleiten und zu unterstützen.

Im Sinne dieser Präambel wird für das Erzbistum Paderborn zur Regelung aller Verfahrensfragen die folgende Ordnung erlassen. Diese orientiert sich an der Musterordnung zur Erteilung der Missio canonica, die in der 243. Sitzung des Ständigen Rats der Deutschen Bischofskonferenz am 23. Januar 2023 verabschiedet wurde.

###§ 1 Kirchliche Bevollmächtigung zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichts

- Eine Kirchliche Bevollmächtigung durch den Erzbischof ist eine notwendige Voraussetzung zur Erteilung von katholischem Religionsunterricht an allen Schulen im Bereich des Erzbistums Paderborn.

- Bei einer Kirchlichen Bevollmächtigung zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichts sind zu unterscheiden:

- Missio canonica (§ 2)

- Kirchliche Unterrichtserlaubnis für den Vorbereitungsdienst (§ 3)

- Kirchliche Unterrichtserlaubnis (§ 4)

- Die Erteilung einer Kirchlichen Bevollmächtigung ist an die Erfüllung fachlicher und persönlicher Voraussetzungen gebunden und wird auf Antrag gewährt. Die Antragstellung hat schriftlich unter Beifügung der entsprechenden Nachweise zu erfolgen. Die Anträge sind auf Formblättern beim Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn, Bereich Schule und Hochschule, einzureichen. Dieser hält auf seiner Homepage > Missio canonica ausführliche Hinweise und Formulare bereit.

- Zu den persönlichen Voraussetzungen gehören in jedem Fall:

- die Mitgliedschaft und volle Eingliederung in die Katholische Kirche durch Taufe, Firmung und Eucharistie, nachgewiesen durch einen aktuellen Taufregisterauszug, der nicht älter als drei Monate sein darf;

- eine schriftliche Erklärung folgenden Wortlauts: „Ich erkläre mich bereit, den Religionsunterricht in Übereinstimmung mit der Lehre der katholischen Kirche glaubwürdig zu erteilen und ein persönliches Zeugnis christlichen Lebens zu geben.“

- Beim Wechsel des Dienstorts in das Erzbistum Paderborn wird die Kirchliche Bevollmächtigung eines anderen Bistums anerkannt und neu ausgestellt. Hierzu sind die Vorlage einer beglaubigten Kopie der bisherigen Urkunde und aktuelle Angaben zur Person erforderlich. Es findet kein erneutes Verfahren statt.

§ 2 Missio canonica

- Eine Missio canonica ist die unbefristete Kirchliche Bevollmächtigung zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichts.

- Sie wird auf Antrag bei Vorliegen folgender fachlicher Voraussetzungen gewährt:

- erfolgreicher Abschluss eines für die Lehrtätigkeit an öffentlichen Schulen qualifizierenden Hochschulstudiums der Katholischen Theologie (Fakultas),

- erfolgreicher Abschluss des Vorbereitungsdienstes für eine Lehrerlaufbahn (Staatsprüfung), beides nachgewiesen durch eine beglaubigte Zeugniskopie.

- Zusätzlich zu den unter § 1 Ziffer 4. genannten persönlichen Voraussetzungen ist die Vorlage einer Referenz erforderlich, erstellt von einer Person, die haupt- oder nebenamtlich im pastoralen Dienst der katholischen Kirche tätig ist.

- Für die Erteilung ist der Erzbischof von Paderborn zuständig, soweit der Dienstort oder, wenn dieser noch nicht bekannt ist, der Seminarort im Bereich des Erzbistums Paderborn liegt.

§ 3 Kirchliche Unterrichtserlaubnis für den Vorbereitungsdienst

- Eine Kirchliche Unterrichtserlaubnis für den Vorbereitungsdienst (Referendariat) gilt befristet bis zu dessen Ende. Sie ist als notwendige staatliche Einstellungsvoraussetzung von allen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern zu beantragen, die während des Vorbereitungsdienstes im Fach Katholische Religionslehre ausgebildet werden.

- Eine Kirchliche Unterrichtserlaubnis für den Vorbereitungsdienst erfordert als fachliche Voraussetzung den erfolgreichen Abschluss eines für die Lehrtätigkeit an öffentlichen Schulen qualifizierenden Hochschulstudiums der Katholischen Theologie (Fakultas), nachgewiesen durch eine beglaubigte Zeugniskopie.

- Zusätzlich zu den unter § 1 Ziffer 4. genannten persönlichen Voraussetzungen ist die Absolvierung der verbindlichen Elemente des Mentorats durch Vorlage der entsprechenden Bescheinigung aus dem Mentoratsportfolio nachzuweisen (vgl. § 6).

- Der Erzbischof von Paderborn ist zuständig für die Erteilung der Kirchlichen Unterrichtserlaubnis für den Vorbereitungsdienst, soweit die Hochschule, an der der Studienabschluss erworben wurde, im Bereich des Erzbistums Paderborn liegt.

- Abweichend von § 1 Ziffer 5. ist eine von einem NRW-(Erz-)Bistum erteilte Kirchliche Unterrichtserlaubnis für den Vorbereitungsdienst uneingeschränkt gültig.

§ 4 Kirchliche Unterrichtserlaubnis

- Eine Kirchliche Unterrichtserlaubnis kann auf Antrag an Lehrkräfte verliehen werden, die über eine abgeschlossene Lehramtsausbildung, aber keine Fakultas im Fach Katholische Religionslehre verfügen. Sie kann befristet oder unbefristet erteilt werden.

- Neben den unter § 1 Ziffer 4. und § 2 Ziffer 3. genannten persönlichen Voraussetzungen sind folgende Bedingungen zu erfüllen:

- unbefristete Anstellung an einer Schule;

- von der Schulleitung begründete Notwendigkeit des Einsatzes ohne Fakultas;

- Bereitschaft zu religionspädagogischer Fort- und Weiterbildung.

- Eine erstmalige Kirchliche Unterrichtserlaubnis wird zunächst für ein Jahr erteilt. Sie kann im Einzelfall auch ohne Fortbildungsnachweis beantragt werden.

- Bei dauerhaft beabsichtigtem Einsatz im katholischen Religionsunterricht sollte die Teilnahme an einem Zertifikatskurs für das Fach Katholische Religionslehre erfolgen. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Absolventinnen und Absolventen ein Zertifikat mit dem Testat der jeweiligen Bezirksregierung, anschließend wird auf Antrag eine unbefristete Kirchliche Unterrichtserlaubnis erteilt.

- Ist die Teilnahme an einem Zertifikatskurs im Einzelfall nicht möglich, kann eine Kirchliche Unterrichtserlaubnis nach Absolvierung spezieller Fortbildungen der Abteilung Religionspädagogik verlängert werden.

- Lehramtsstudierenden im Fach Katholische Religionslehre im Hauptstudium / in der 2. Studienphase kann im Einzelfall eine befristete Kirchliche Unterrichtserlaubnis erteilt werden.

- Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf mit einem Hochschulabschluss in Katholischer Theologie oder vergleichbarer Qualifikation, jedoch ohne abgeschlossene Lehrerausbildung können eine zunächst befristete Kirchliche Unterrichtserlaubnis beantragen; nach dem nachgewiesenen erfolgreichen Abschluss der Qualifizierung kann eine Missio canonica erteilt werden.

- Absolventen des Würzburger Fernkurses erhalten auf Antrag eine Kirchliche Unterrichtserlaubnis für die religionspädagogische Praxisphase; nach deren erfolgreichem Abschluss und Vorlage einer staatlichen Befähigung zur Erteilung des Religionsunterrichts (gem. BASS 20-53 Nr. 1, II, Satz 6) kann eine Missio canonica erteilt werden.

- Zur Katholischen Kirche konvertierten Religionslehrerinnen und Religionslehrern kann nach Abschluss eines Zertifikatskurses für das Fach Katholische Religionslehre eine unbefristete Kirchliche Unterrichtserlaubnis erteilt werden.

§ 5 Kirchliche Bevollmächtigung für pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

- Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten im Dienst des Erzbistums Paderborn wird die Missio canonica im Zusammenhang mit ihrer Kirchlichen Sendung erteilt.

- Priester der Erzdiözese Paderborn erhalten die Missio canonica durch Erteilung des Jurisdiktionsinstruments. Für Weltpriester anderer Diözesen und Ordenspriester gelten die Regelungen ihres eigenen Inkardinationsverbandes. Im Zweifelsfall entscheidet der Erzbischof über das Vorliegen einer Missio canonica.

- Ständigen Diakonen kann bei Vorliegen der schulfachlichen Voraussetzungen und nach Einzelfallprüfung eine Kirchliche Bevollmächtigung erteilt werden.

- Laisierten Priestern und Diakonen kann nach Maßgabe des römischen Laisierungsreskripts auf Antrag eine Kirchliche Bevollmächtigung erteilt werden.

§ 6 Mentorat

- Im Erzbistum Paderborn ist ein Mentorat zur Begleitung der Lehramtsstudierenden eingerichtet.

- Im Mentoratsportfolio werden Angebote und verbindliche Elemente dokumentiert. Diese sind Voraussetzung für die Erteilung der Kirchlichen Unterrichtserlaubnis für den Vorbereitungsdienst und mit einer entsprechenden Bescheinigung nachzuweisen (§ 3.3.).

§ 7 Missio-Kommission

- Zur Beratung des Erzbischofs im Hinblick auf alle Fragen der Kirchlichen Bevollmächtigung wird im Erzbistum Paderborn anlassbezogen eine „Missio-Kommission“ eingerichtet. Insbesondere bedarf jeder Entzug eines entsprechenden Votums der Kommission.

- Mitglieder der Kommission sind:

- die Bereichsleitung Schule und Hochschule (Vorsitz);

- die Abteilungsleitung Religionspädagogik im Erzbischöflichen Generalvikariat; diese führt auch die Geschäfte der Missio-Kommission;

- das für die betreffende Schulform zuständige Referat der Abteilung Religionspädagogik;

- die Leitung der Abteilung Kirchenrecht im Erzbischöflichen Generalvikariat;

- eine theologische Hochschullehrkraft von einer Hochschule im Bereich des Erzbistums Paderborn.

- Für jedes Mitglied kann eine Stellvertretung benannt werden.

- Regularien:

- Die Missio-Kommission tagt schulstufenbezogen.

- Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

- Die Missio-Kommission ist beschlussfähig bei Teilnahmealler Mitglieder.

- Die Beschlussfassung erfolgt mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

§ 8 Rückgabe der Kirchlichen Bevollmächtigung

- Eine Kirchliche Bevollmächtigung kann jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, durch schriftliche Erklärung an den Erzbischof zurückgegeben werden.

- Der Bereich Schule und Hochschule des Erzbischöflichen Generalvikariates bietet in jedem Fall ein ergebnisoffenes Gespräch zur Klärung der Gründe für die erfolgte Rückgabe an.

- Wird das Gespräch abgelehnt oder führt es nicht zur Rücknahme der Rückgabe, wird die Kirchliche Bevollmächtigung widerrufen.

- Der Widerruf erfolgt durch schriftliche Mitteilung an die betreffende Religionslehrkraft. Die Urkunde ist, soweit noch nicht geschehen, im Original an das Erzbischöfliche Generalvikariat zurückzugeben. Die zuständigen Schulaufsichtsbehörden und kirchlichen Stellen werden durch den Bereich Schule und Hochschule des Erzbischöflichen Generalvikariates über den Widerruf informiert.

§ 9 Nichterteilung/Entzug der Kirchlichen Bevollmächtigung

- Solange im Rahmen des Antragsverfahrens die erforderlichen Voraussetzungen (§§ 2-4,3) nicht vollständig erfüllt sind, kann eine Kirchliche Bevollmächtigung nicht erteilt werden. Die Antragstellenden erhalten mit dem entsprechenden schriftlichen Bescheid eine eingehende Beratung mit dem Ziel, den Antrag zu einem positiven Abschluss zu führen. Sollte über den Sachverhalt keine Einigkeit bestehen, können Antragstellende innerhalb einer Frist von vier Wochen die Missio-ommission (§ 8) anrufen und deren Votum beantragen.

- Bei einem Kirchenaustritt ist die Urkunde, soweit noch nicht geschehen, im Original an das Erzbischöfliche Generalvikariat zurückzugeben. Die erteilte Kirchliche Bevollmächtigung wird (ohne Beteiligung der Missio-Kommission) analog § 8 Satz 4 widerrufen.

- Sollten nach Erteilung der Kirchlichen Bevollmächtigung Zweifel an der Berechtigung zum Fortbestand bestehen, weil die Erteilungsvoraussetzungen, insbesondere die Gültigkeit der unter § 1 Ziffer 4 abgegebenen Erklärung, nicht mehr erfüllt sind, erhält die betreffende Lehrkraft eine entsprechende schriftliche Mitteilung des Bereichs Schule und Hochschule im Erzbischöflichen Generalvikariat mit der Gelegenheit zur Stellungnahme und dem Angebot eines Beratungsgesprächs.

- Bleiben nach gewissenhafter Prüfung der Stellungnahme die Zweifel an der Berechtigung zum Fortbestand der Kirchlichen Bevollmächtigung bestehen, ist ein Entzugsverfahren durch den Bereich Schule und Hochschule unter Einbeziehung der Missio-Kommission einzuleiten.

- Nach Akteneinsicht führt die Missio-Kommission im Regelfall eine Anhörung der oder des Betroffenen durch, zu der die Begleitung von einer Person ihres oder seines Vertrauens möglich ist, und spricht anschließend eine schriftliche Entscheidungsempfehlung für den Erzbischof aus.

- Die Entscheidung des Erzbischofs wird der/dem Betroffenen schriftlich zugestellt.

- Gegen die Entscheidung des Erzbischofs ist das Rechtsmittel der Beschwerde gemäß cann. 1732-1739 CIC gegeben.

- Der Erzbischof kann aus schwerwiegenden und dringenden Gründen die Kirchliche Bevollmächtigung während des Verfahrens nach Satz 3 bis 7 bis zur endgültigen Entscheidung durch schriftliche Mitteilung entziehen. Dieser vorläufige Entzug ist nicht anfechtbar.

- Jeder Entzug einer Kirchlichen Bevollmächtigung wird den zuständigen Schulaufsichtsbehörden umgehend mit dem Hinweis schriftlich mitgeteilt, dass ab sofort kirchlicherseits keine Berechtigung mehr vorliegt, katholischen Religionsunterricht zu erteilen; unbeschadet can.1736 § 2 CIC.

- Die zuständigen Stellen der (Erz)Bistümer in Nordrhein-Westfalen werden ebenso informiert.

§ 10 Inkraftsetzung

Diese Ordnung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie ist im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen.

Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt zugleich die Ordnung über die Kirchliche Bevollmächtigung zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichts (Missio canonica / Kirchliche Unterrichtserlaubnis) vom 9. Mai 2014 (KA 2014, Nr. 77.) außer Kraft.

Paderborn, 22. April 2024 | |

Der Erzbischof von Paderborn | |

L.S. | |

Erzbischof | |

Gz.: 1.72/5342.20.40/1/1-2023 | |

Nr. 72 1. Änderung zur Verwaltungsverordnung zur Finanzierung von Grundstücksankäufen und von Erschließungskostenbeiträgen nach BauGB und Abgaben nach KAG sowie zur Verwendung und Erstattung von Erlösen aus Grundstücksverkäufen vom 5. Februar 2021(KA 2021, Nr. 42.)

###I.

Im Rahmen der am 01.07.2022 in Kraft gesetzten Immobilienstrategie sind die Kath. Kirchengemeinden dazu angehalten, sich von bisher betriebsnotwendigen Immobilien zu trennen bzw. den Fokus der pastoralen Arbeit auf weniger Gebäudeflächen zu konzentrieren (vgl. KA 2022, Nr. 77.).

Die Einbringung von Bodenwerterlösen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücksflächen in Baumaßnahmen der Kirchengemeinde kann unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein (Sonderregelung zu Teil B).

- Der Verkauf muss in sachlich und zeitlich engem Zusammenhang mit der Immobilienstrategie stehen. Ausgeschlossen sind demnach grundsätzlich Verkaufserlöse aus früheren oder weit zukünftigen Veräußerungen ohne Bezug zur Immobilienstrategie. Hier gilt weiterhin eine Einzelfallentscheidung im Rahmen der Richtlinien.

- Der Verkauf muss zu einer Reduzierung der betriebsnotwendigen Fläche im Sinne der Immobilienstrategie führen. Demnach können die daraus erzielten Erlöse nur in verbleibende betriebsnotwendige Gebäude der Förderstufen 2a, 2b oder 3a eingebracht werden.

- Sollte es sich bei dem Eigentümer des Verkaufsgrundstücks um die Kirchengemeinde selbst handeln, so ist eine Einbringung von Verkaufserlösen in alle notwendigen Baumaßnahmen der Kirchengemeinde möglich.

- Das Fabrikfondsvermögen einer Kirche oder Kapelle kann für andere als die bisherigen Zwecke verwendet werden, wenn und soweit im erzbischöflichen Dekret zur Profanierung der Kirche oder Kapelle eine Aufhebung oder Umwidmung des Fondsvermögens bestimmt ist.

- Im Falle der Veräußerung einer zu großen Immobilie und Errichtung eines Ersatzbaus (an anderer Stelle) sollte der Verkaufserlös vorrangig für die Finanzierung des Ersatzbaus eingesetzt werden.

- Verkaufserlöse können nur in Eigenanteile förderfähiger Kosten eingebracht werden.

- Diese Sonderregelung gilt unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Kirchengemeinden und ist somit nicht nur als reine Fehlbetragsfinanzierung zu verstehen.

- Über Ausnahmen der Verwendung im Einzelfall entscheidet das Erzbischöfliche Generalvikariat bzw. das zuständige diözesane Gremium.

- Im Übrigen gelten die Regelungen gemäß Teil B dieser Verwaltungsverordnung.

II.

Die Verwaltungsverordnung wird, wie aus der Anlage ersichtlich, neu gefasst.

#III.

Diese 1. Änderung der Verwaltungsverordnung tritt rückwirkend zum 01.04.2024 in Kraft.

Paderborn, 02.05.2024 | |

L.S. | |

Generalvikar | |

Gz.: 6.103/2319/4/18-2020 | |

Anlage

Verwaltungsverordnung zur Finanzierung von Grundstücksankäufen und von Erschließungskostenbeiträgen nach BauGB und Abgaben nach KAG sowie zur Verwendung und Erstattung von Erlösen aus Grundstücksverkäufen

#A

Sofern die Kath. Kirchengemeinden im Erzbistum Paderborn nicht über geeignete eigene Grundstücke für die Errichtung kirchlicher Gebäude wie z. B. Kirchen, Kindergärten, Pfarrheime oder Pfarrhäuser verfügen, wurde in der Vergangenheit grundsätzlich der Erwerb derartiger Grundstücke mit Kirchensteuermitteln finanziert. Im Verkaufsfalle hat das Erzbistum Paderborn im Regelfall Erstattungsansprüche nach Maßgabe der einschlägigen Richtlinien geltend gemacht (vgl. KA 2015, Stück 8, Nr. 108.). Die Kirchengemeinden sind zwischenzeitlich in der Regel in ausreichendem Umfang mit eigenen Grundstücken ausgestattet. Ggf. stehen dadurch auch Tauschgrundstücke zur Verfügung. Die Phase der Expansion in diesem Sinne wird auch im Hinblick auf die rückläufige Entwicklung der Katholikenzahlen und der Kirchenbesucher sowie die Prozesse zur pastoralen Neuordnung als beendet bzw. rückläufig angesehen.

Zur Finanzierung von Erschließungskostenbeiträgen nach dem BauGB und Abgaben nach dem KAG sind in der Vergangenheit – in Abhängigkeit des Vermögensträgers und/oder der Betriebsnotwendigkeit – Zuschüsse aus Kirchensteuermitteln gewährt worden.

- Der Erwerb von Grundstücken wie auch die Finanzierung von Erschließungskostenbeiträgen nach BauGB und Abgaben nach KAG können grundsätzlich nicht mehr aus Kirchensteuermitteln gefördert werden. Es gilt das Eigentümerprinzip. Ausnahmen sind nur noch in besonderen Einzelfällen in Abhängigkeit von der betrieblichen Nutzung dann möglich, wenn die pastorale Aufgabenstellung bzw. die strukturellen Planungen den Grunderwerb zwingend fordern und eine alternative Finanzierung nachweislich nicht gesichert ist. Ausnahmen bei der Finanzierung des durch öffentlich-rechtlichen Bescheid veranschlagten Aufwandes für einmalige Gebühren und Beiträge sind angesichts des dem Grundstückseigentümer zugehenden wirtschaftlichen Vorteils analog nur in Härtefällen möglich.

- Im anerkannten Ausnahmefall beträgt der Zuschuss bei betrieblicher Nutzung 70 % der als förderfähig anerkannten Kosten. Bei betrieblicher Nutzung unter 50 % erfolgt eine anteilige Bezuschussung nach dem %-Satz der betrieblich genutzten Fläche im Verhältnis zur Gesamtfläche.

- Zur Absicherung des Zuschusses kann im Grundbuch des Erwerbsgrundstücks bzw. Veranlagungsgrundstücks eine Grundschuld zugunsten des Erzbistums Paderborn an rangbereiter Stelle verlangt werden, soweit andere Instrumente nicht hinreichend geeignet sind für Zwecke der Rückverfolgbarkeit. Auf eine Zwangsvollstreckungsunterwerfung wird verzichtet. Ein Grundschuldbrief muss nicht gebildet werden. Bei Grundstückstausch ist die Grundschuld auf das zugehende Tauschgrundstück zu übertragen.

- Im Verkaufsfall gelten die Regelungen unter Teil B dieser Verwaltungsverordnung. Bei Rückzahlungen an das Erzbistum ist das Geschäftszeichen anzugeben. Eine Löschungsbewilligung zur bestehenden Buchgrundschuld wird nach Ausgleich der Zahlungsverpflichtungen auf Antrag erteilt.

- Kosten der grundbuchlichen Absicherung und der Löschung trägt die Kath. Kirchengemeinde bzw. der betroffene Grundstückseigentümer.

- Die Finanzierung bzw. Eigenanteilsfinanzierung ist gebunden an den jeweiligen kirchlichen Vermögensträger (Erwerber bzw. Eigentümer), soweit nicht vertraglich an Dritte abgetreten. Ist bei Stellen- oder Fabrikvermögen keine ausreichende Liquidität gegeben, dürfen frei verfügbare Eigenmittel der Kirchengemeinde eingesetzt werden.

- Über Ausnahmen im Einzelfall entscheidet das Erzbischöfliche Generalvikariat bzw. das zuständige diözesane Gremium.

B

Grund und Boden sind wertbeständige Vermögen, die unter diesem Gesichtspunkt auch verwaltet werden müssen. Es gilt das kanonische Veräußerungsverbot für Grundvermögen nach Maßgabe des kirchlichen Rechts.

Ein Verkauf von Grundstücken ist nur ausnahmsweise dann möglich, wenn z. B. für den Verkauf ein gewichtiger Grund (z. B. dringende Notwendigkeit, offenbarer Nutzen) gegeben ist und die Veräußerung zum angemessenen Preis erfolgt (vgl. Verkauf von Grundstücken / Genehmigungspflicht – KA 124 [1981] 147, Nr. 200.). Es ist hierbei zu unterscheiden, ob die Grundstücke mit oder ohne Kirchensteuermittel finanziert worden sind.

#1. Unbebaute Grundstücke

- 1.1

- Bei dem Verkauf von Grundstücken ist der Grundstückserlös grundsätzlich wieder sicher und wertbeständig zugunsten des jeweiligen Eigentümers (z. B. Pastorat, Vikarie, Küsterei, Kirche, Kath. Kirchengemeinde etc.) anzulegen. Bei der Wiederanlage ist darauf zu achten, dass sie auf Dauer und Ertrag bringend erfolgt. Sie erfolgt deshalb in der Regel durch Wiedererwerb von Grundstücken oder durch Vermögensanlagen (z. B. Anteilscheine an einem Immobilienfonds) nach Maßgabe der Anlagerichtlinien für Substanzvermögen (siehe KA 2021, Stück 3, Nr. 41.).Soweit der Erwerb oder der Aufwand für einmalige öffentlich-rechtliche Gebühren und Beiträge aus Kirchensteuermitteln finanziert worden sind, ist gemäß Punkt 1.3 zu verfahren.

- 1.2

- Die Verwendung von Grundstücksverkaufserlösen von Stellenvermögen einschl. Benefizien für andere Zwecke als die Wiederanlage, wie z. B. für Baumaßnahmen, ist insbesondere aufgrund der strengen Zweckbindung nicht möglich. Dies gilt gleichermaßen für Fabrikvermögen (Gotteshausvermögen). Die Verwendung von Grundstücksverkaufserlösen von nicht betriebsnotwendigem Fabrikvermögen für z. B. Baumaßnahmen ist bei zwingendem Bedarf des Rechtsträgers entsprechend dem vorgeschriebenen Verwendungszweck möglich, wenn dadurch auf Dauer ein Wert abgesichert wird. Die Verwendung von Vermögen der Kath. Kirchengemeinde für andere Zwecke als zur Wiederanlage ist in der Regel nicht genehmigungsfähig.

- 1.3

- Beim Grundstücksverkauf gilt betreffend die Zuordnung des Verkaufserlöses das Eigentümerprinzip. Bei dem Verkauf von Grundstücken, deren Erwerb oder sonstiger Kostenaufwand als Ausnahmefall nach Maßgabe des Geltungsbereichs dieser Verwaltungsverordnung (Stichtag 01.01.2021) aus Kirchensteuermitteln finanziert worden sind (Teil A), wird der ursprünglich aus Kirchensteuermitteln bereitgestellte und noch nicht zurückgezahlte Kapitalbetrag als Rückforderungsanspruch des Erzbistums geltend gemacht. Entsprechende vor Inkrafttreten dieser Verwaltungsverordnung gewährte Zuschüsse (sog. Altfälle) gelten aus Sicht des Erzbistums im Verkaufsfalle als verloren, soweit diese nicht im Einzelfall bereits durch Grundpfandrechte oder andere Instrumente dokumentiert worden sind und dann im Grundsatz (vorbehaltlich getroffener Sonderabreden) unter die Regelungen dieser Verwaltungsverordnung fallen. Bisher gewährte Vorschüsse in diesen Angelegenheiten werden in Zuschüsse umgewandelt und analog behandelt.Der Kirchengemeinde verbleibt ein Eigenanteil von mindestens 30 % des tatsächlichen Verkaufserlöses (Garantiebetrag). Der der Kirchengemeinde verbleibende Anteil ist gemäß Punkt 1.1 wieder sicher und wertbeständig anzulegen.

- 1.4

- Über Ausnahmen im Einzelfall entscheidet das Erzbischöfliche Generalvikariat bzw. das zuständige diözesane Gremium.

2. Bebaute Grundstücke

- 2.1

- Es ist zu unterscheiden zwischen dem Erlös aus dem Gebäude und dem Erlös des Grundstücks. Beim Grundstückserlös ist betreffend die Verwendung bzw. Erstattung wie unter Punkt 1. zu verfahren.

- 2.2

- Der Gebäudeerlös kann im Bedarfsfall für andere, vorzugsweise bauliche Aufgaben der Kirchengemeinde verwendet werden. Ansonsten empfiehlt sich die Zuführung zu den Rücklagen der Kirchengemeinde.

- 2.3

- Bei den mit Kirchensteuermitteln geförderten Gebäuden, die verkauft werden, wird bei der Ermittlung des Rückzahlungsbetrages bezüglich der gewährten Kirchensteuermittel eine lineare Abschreibung vorgenommen. Nur der nicht abgeschriebene Betrag wird ohne eine zusätzliche Verzinsung zurückgefordert. Der Abschreibungszeitraum wird auf 30 Jahre festgelegt, sodass eine Rückforderung eines entsprechenden Zuschusses nach Ablauf dieses Zeitraumes entfällt. Es ist für jeden gewährten Förderbetrag eine entsprechende Berechnung durchzuführen. Maßgeblich für den Anfang des Abschreibungszeitraumes ist die Genehmigung zum Baubeginn der Maßnahme, für die Kirchensteuermittel gewährt worden sind. Die Höhe des gesamten Rückzahlungsbetrages ist jedoch begrenzt auf den Erlösanteil am Gebäudewert, basierend auf der zuletzt angewandten Förderungsquote. Der der Kirchengemeinde verbleibende Anteil kann gemäß Punkt 2.2 verwendet werden.

- 2.4

- Sind für Abrisskosten an einem Gebäude Kirchensteuermittel zur Verfügung gestellt worden, werden die gewährten Mittel bei Verkauf des Grundstücks analog zum Verfahren gemäß Punkt 2.3 zurückgefordert (lineare Abschreibung ab Genehmigung zum Beginn der Arbeiten, keine Verzinsung des Erstattungsbetrages). Der Abschreibungszeitraum wird hier auf zehn Jahre festgelegt.Für den Erstattungsanspruch aus Abbruchfinanzierung und Bodenwerterlös obliegt der Kirchengemeinde der Garantiebetrag von mindestens 30 % des Grundstücksverkaufserlöses (vgl. Punkt 1.3).

- 2.5

- Über Ausnahmen im Einzelfall entscheidet das Erzbischöfliche Generalvikariat bzw. das zuständige diözesane Gremium.

3. Anteile am Immobilienfonds

- 3.1

- Die Regelungen für die Verwendung des Verkaufserlöses aus einem Grundstück sind ebenfalls auf den Verkauf von Anteilen an einem Immobilienfonds anzuwenden. Bei der Entscheidung ist auch der Verlust des Ausgabeaufschlages zu berücksichtigen.

- 3.2

- Bei der Anlage von Substanzvermögen in Immobilienfonds sind die Anlagerichtlinien gemäß der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt 2021, Stück 3, Nr. 41. zu beachten.

- 3.3

- Wegen der gesetzlichen Änderung der Vertragsbedingungen bei offenen Immobilienfonds wird Bezug genommen auf die Veröffentlichungen im Kirchlichen Amtsblatt 2012, Stück 12, Nr. 171. und 2013, Stück 12, Nr. 185. (Beschränkung der Anteilsrückgabe).

C

Im Rahmen der am 01.07.2022 in Kraft gesetzten Immobilienstrategie sind die Kath. Kirchengemeinden dazu angehalten, sich von bisher betriebsnotwendigen Immobilien zu trennen bzw. den Fokus der pastoralen Arbeit auf weniger Gebäudeflächen zu konzentrieren (vgl. KA 2022, Nr. 77.).

Die Einbringung von Bodenwerterlösen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücksflächen in Baumaßnahmen der Kirchengemeinde kann unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein (Sonderregelung zu Teil B).

- Der Verkauf muss in sachlich und zeitlich engem Zusammenhang mit der Immobilienstrategie stehen. Ausgeschlossen sind demnach grundsätzlich Verkaufserlöse aus früheren oder weit zukünftigen Veräußerungen ohne Bezug zur Immobilienstrategie. Hier gilt weiterhin eine Einzelfallentscheidung im Rahmen der Richtlinien.

- Der Verkauf muss zu einer Reduzierung der betriebsnotwendigen Fläche im Sinne der Immobilienstrategie führen. Demnach können die daraus erzielten Erlöse nur in verbleibende betriebsnotwendige Gebäude der Förderstufen 2a, 2b oder 3a eingebracht werden.

- Sollte es sich bei dem Eigentümer des Verkaufsgrundstücks um die Kirchengemeinde selbst handeln, so ist eine Einbringung von Verkaufserlösen in alle notwendigen Baumaßnahmen an betriebsnotwendigen Gebäuden der Kirchengemeinde möglich.

- Das Fabrikfondsvermögen einer Kirche oder Kapelle kann für andere als die bisherigen Zwecke verwendet werden, wenn und soweit im erzbischöflichen Dekret zur Profanierung der Kirche oder Kapelle eine Aufhebung oder Umwidmung des Fondsvermögens bestimmt ist.

- Im Falle der Veräußerung einer zu großen Immobilie und Errichtung eines Ersatzbaus (an anderer Stelle) sollte der Verkaufserlös vorrangig für die Finanzierung des Ersatzbaus eingesetzt werden.

- Verkaufserlöse können nur in Eigenanteile förderfähiger Kosten eingebracht werden.

- Diese Sonderregelung gilt unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Kirchengemeinden und ist somit nicht nur als reine Fehlbetragsfinanzierung zu verstehen.

- Über Ausnahmen der Verwendung im Einzelfall entscheidet das Erzbischöfliche Generalvikariat bzw. das zuständige diözesane Gremium.

- Im Übrigen gelten die Regelungen gemäß Teil B dieser Verwaltungsverordnung.

Diese Verwaltungsverordnung tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft und gilt für den Bereich der Vermögensverwaltung der Kath. Kirchengemeinden im Erzbistum Paderborn und der Gemeindeverbände Kath. Kirchengemeinden im Erzbistum Paderborn. Maßgeblich ist das Datum des jeweiligen notariellen Vertrages bzw. des jeweiligen behördlichen Veranlagungsbescheides. Übergangsregelungen werden nicht vereinbart. Weiter rückwirkende Anpassungen sind ausgeschlossen.

Mit Inkrafttreten dieser Verwaltungsverordnung tritt die Verwaltungsverordnung vom 05.02.2021, GZ: 6.103/ 2319/4/18-2020 (KA 2021, Stück 3, Nr. 42.) außer Kraft.

Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 73Neuwahl der Mitglieder des Diakonenrates

Gemäß § 4 der Satzung des Diakonenrates der Ständigen Diakone vom 7. September 2022 ist der Diakonenrat aufgrund des Ablaufs der vierjährigen Amtszeit neu zu wählen. Der Diakonenrat hat als Wahltermin die diesjährige Jahrestagung der Ständigen Diakone im Erzbistum Paderborn am Samstag, 31. August 2024, in Paderborn (Leokonvikt) festgesetzt und gem. § 5 Abs. 1 der Wahlordnung einen Wahlausschuss berufen. Dem Wahlausschuss gehören an: Diakon Theo Breul, Diakon Hans Sauerland, Diakon Werner Schmit. Dieser hat gem. § 5 Abs. 2 der Wahlordnung folgende Fristen festgesetzt:

1. Bis zum 31.05.2024 Zugang der schriftlichen Vorlage von Wahlvorschlägen beim Erzbischöflichen Generalvikariat, z. Hd. des Diözesanbeauftragten für den Ständigen Diakonat, Domplatz 3, 33098 Paderborn.

2. Bis zum 13.06.2024 Zugang der Vorlage der Bereitschaftserklärungen der Kandidaten für die Wahl beim Erzbischöflichen Generalvikariat, z. Hd. des Diözesanbeauftragten für den Ständigen Diakonat, Domplatz 3, 33098 Paderborn.

3. Bis zum 01.08.2024 Antrag auf Zusendung der Wahlunterlagen im Falle der Briefwahl.

4. Bis zum 29.08.2024 Eingang der Wahlbriefe (Briefwahl) beim Erzbischöflichen Generalvikariat, z. Hd. des Diözesanbeauftragten für den Ständigen Diakonat, Domplatz 3, 33098 Paderborn.

Nr. 74Besetzung des Kirchlichen Arbeitsgerichts erster Instanz

für das Erzbistum Paderborn

für das Erzbistum Paderborn

Beisitzende Richter aus den Kreisen der Mitarbeiter

Auf Vorschlag der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Erzbistum Paderborn hat der Herr Erzbischof gemäß § 20 Abs. 1 KAGO in Verbindung mit § 4 des Dekrets über die Errichtung des Kirchlichen Arbeitsgerichts erster Instanz für das Erzbistum Paderborn am 18.03.2024

Frau Claudia Kruse, Caritasverband im Dekanat Büren e. V.,

zur beisitzenden Richterin aus den Kreisen der Mitarbeiter am Kirchlichen Arbeitsgericht erster Instanz für das Erzbistum Paderborn ernannt, und zwar mit Wirkung ab dem 01.04.2024 bis zum 30.11.2025.

Herr Rainer Hoffmann scheidet aus dem ehrenamtlichen Dienst am Kirchlichen Arbeitsgericht erster Instanz für das Erzbistum Paderborn aus.

Nr. 75Bestätigung Vizeoffizial

Mit Datum vom 26. April 2024 hat Erzbischof Dr. Udo Markus Bentz Herrn Domkapitular Msgr. Prof. Dr. Rüdiger Althaus für zwei Jahre in seinem Amt als Vizeoffizial am Erzbischöflichen Offizialat bestätigt.

Erzbistum Paderborn Körperschaft des öffentlichen Rechts | |

Dieses wird vertreten durch die Generalvikare Msgr. Dr. Michael Bredeck und Prälat Thomas Dornseifer Domplatz 3 in 33098 Paderborn | |

Telefon: | +49 (0)5251 125-0 (Zentrale Erzbischöfliches Generalvikariat) |

Fax: | +49 (0)5251 125-1470 |

E-Mail: | generalvikariat@erzbistum-paderborn.de |

Webseite: | www.erzbistum-paderborn.de |

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 126229966 | |

Verantwortlich im Sinne des Presserechts: | |

Iris Gollers Erzbistum Paderborn Körperschaft des öffentlichen Rechts Domplatz 3 33098 Paderborn | |